Die Hautflügler bilden neben den Käfern, den Schmetterlingen und den Zweiflüglern eine der vier großen Insektenordnungen auf unserem Planeten.

Aufgrund ihrer Vielzahl an Spezialisierungen, spielen die Hautflügler eine besondere Rolle für uns Menschen. Bienen zählen nämlich zu den wichtigsten Bestäubern weltweit, Legimmen sind mächtige Gegenspieler vieler Schädlinge und die Ameisen halten unsere Wälder sauber und gesund. Auch wenn uns manche Vertreter (Wespen) eher lästig erscheinen, sind die Hautflügler ein sehr wichtiger Bestandteil fast aller terrestrischen Ökosysteme.

Vertreter der Hautflügler auf Verminscout:

Artenübersicht

Es gibt viele verschiedene Arten von Hautflüglern. Einige wichtige Vertreter habe ich mir rausgesucht und stelle diese in ausführlichen Artenportraits näher vor. Informieren Sie sich über das Aussehen, die Lebensweise und erhalten viele weitere Hintergrundinformationen zu der jeweiligen Art, damit Sie diese besser verstehen und bekämpfen können.

| Art | Kurzbeschreibung | |

|---|---|---|

| Baumhummel (Bombus hypnorum) | Die Baumhummel (Bombus hypnorum) gehört zur Familie der Echten Bienen und ist eine oberirdisch nistende Hummelart. Sie kommt in ganz Europa vor und bevorzugt höhere... |

| Gartenhummel (Bombus hortorum) | Die Gartenhummel (Bombus hortorum) gehört wie alle Hummeln zur Familie der Echten Bienen und ist staatenbildendes Insekt. Aufgrund der feinen paarig angeordneten... |

Bilder von Hautflüglern

Hier finden Sie eine kleine Auswahl an Bildern von Hautflüglern. Wenn Sie auf die einzelnen Bilder klicken, können Sie sich diese in einer größeren Ansicht anzeigen lassen. Wenn Sie auf den Button "Mehr Bilder laden" klicken, werden Ihnen alle auf Verminscout veröffentlichten Bilder von Hautflüglern angezeigt.

Hintergrundwissen: Aussehen, Lebensweise und Fortpflanzung der Hautflügler

Die Hautflügler (Hymenoptera) bilden eine Ordnung innerhalb der Klasse der Insekten. Durch die in ihr enthaltene Artenvielfalt mit ihren unterschiedlichen Lebensweisen haben diese Tiere eine wichtige Rolle in nahezu allen terrestrischen Ökosystemen.

In diesem Artikel soll das Aussehen der Hautflügler, sowie ihre Verbreitung und Lebensweise beschrieben werden. Dafür werden drei Familien, bzw. Ordnungen der Hautflügler, welche auf verschiedene Arten leben, näher beleuchtet. Außerdem soll geklärt werden, ob es in dieser Insektenordnung Schädlinge und Nützlinge gibt sowie, ob sie durch den Menschen bedroht sind.

Allgemeines

Hautflügler gehören mit ca. 156.000 verschiedenen Arten zu einer der vier megadiversen, also den artenreichsten, Ordnungen der Insekten. Zu ihnen gehören Ameisen, Bienen und Legimmen, eine Teilordnung der Taillenwespen, um welche es aufgrund der Kontraste in ihrem Vorkommen, näher gehen soll. Daneben gehören alle weiteren Wespen sowie Hummeln und Hornissen zu den Hautflüglern.

Die größten Arten werden etwa 6,5 cm lang und haben eine Flügelspannweise von bis zu 10 cm. Zu den Hautflüglern gehören außerdem die kleinsten geflügelten Insekten der Welt, die nur eine Flügelspannweite von 1 mm erreichen.

Der Name „Hautflügler“ lässt den Schluss zu, dass die unter diesem Namen zusammengefassten Insekten sich in der Beschaffenheit ihrer Flügel von anderen unterscheiden. Dies ist jedoch nicht der Fall. Nahezu alle beflügelten Insekten besitzen Flügel dieser Art.

Viele Hautflügler sind giftig und injizieren ihr Gift entweder durch einen Stich oder durch einen Biss in ihre Beute, bzw. ihren Feind. Für Menschen ist dieses Gift weitestgehend ungefährlich. Der Stich schmerzt und die Körperstelle schwillt an, aber der Merksatz „Drei Hornissenstiche töten einen Menschen und sieben ein Pferd“ stimmt bei Weitem nicht. Tatsächlich ist Hornissengift sogar schwächer als das der Bienen. Solange keine Allergie vorliegt und durch die Schwellung die Atemwege nicht beeinträchtigt werden, besteht auch bei mehr als drei Stichen kein Grund zur Besorgnis.

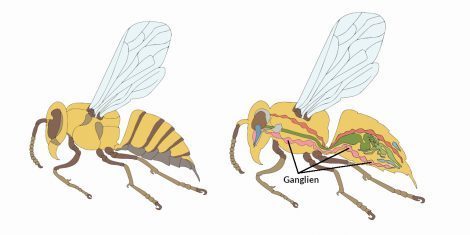

Das Aussehen der Hautflügler

In den allermeisten Fällen haben Hautflügler einen gut beweglichen Kopf, der durch einen schlanken Hals an den Thorax anschließt. Das Abdomen sitzt direkt dahinter, ohne eine dünnere Region. Die „Wespentaille“ beginnt bei Arten, die diese aufweisen, erst im zweiten Segment des Abdomens, teilt es also in zwei Bereiche, um dem hinteren mehr Beweglichkeit zu verleihen.

Die erste Bauchplatte am Abdomen fehlt bei allen Hautflüglern.

Hautflügler besitzen zwei Flügelpaare, also vier Flügel, wobei die vorderen immer deutlich größer sind, als die hinteren. In Ruhelage werden diese über dem Rücken getragen, wobei die kleineren häufig gefaltet werden, um weniger Fläche zu verbrauchen. Manche Arten falten auch die großen Flügel zusammen.

Im Flug haken letztere durch sogenannte Hamuli, Borsten, in die größeren Flügel ein, wodurch alle gleichförmig bewegt werden. Außerdem besitzen die meisten Arten Haare auf ihren Flügeln, welche den Luftwiderstand verringern. Nahezu alle Hautflügler besitzen bis auf die konkaven, also nach innen gewölbten, keine Adern auf ihren Flügeln, wodurch diese nahezu glatt sind. Lediglich der Vorderrand des größeren Flügelpaars weist manchmal eine dicke Aderung auf. Häufig befindet sich in diesem Bereich auf eine dunkle Verdickung, welche den Flug stabilisiert.

Die Schlagfrequenz bleibt während verschiedener Flugmanöver meist gleich. Stattdessen werden Schlagamplitude und Anstellwinkel verändert, um beispielsweise enge Kurven zu fliegen oder auf der Stelle zu schwirren.

Meistens sind die Flügel durchsichtig. In manchen Fällen können sie auch dunkel, bunt oder metallisch schimmernd sein.

Weibliche Tiere dieser Ordnung besitzen einen Ovipositor, ein Legerohr oder auch Legebohrer genannt. Dieser dient, je nach Art verschieden, zum Ablegen der Eier in Pflanzen oder Wirtstiere, sowie zur Verteidigung. An ihn sind stets zwei Drüsen angeschlossen. Eine größere Giftdrüse, welche auch die Aufgabe hat, die Eier besser gleiten zu lassen, sowie eine kleinere Dufoursche Drüse. Bei den Ameisen dient diese dazu, ein Alarmpheromon abzugeben. Ob sie diese Aufgabe auch bei anderen Vertretern der Hautflügler hat oder eine gänzlich andere erfüllt, ist bisher nicht erforscht worden.

Der Ovipositor besteht aus drei Teilen, sogenannten Valven. Die ersten beiden dienen dazu, sich in den Feind, das Wirtstier oder die Pflanze graben zu können. Zu diesem Zweck können sie gegeneinander verschoben und schnell vor und zurückbewegt werden. Häufig besitzen sie zusätzlich noch Zähne oder Widerhaken, um diesen Vorgang zu erleichtern. Der dritte Abschnitt dient als Hülle, in die der Ovipositor zurückgezogen werden kann.

Die Mundwerkzeuge der Hautflügler sind an ihre Lebensweise angepasst. Sie haben einen sogenannten Labiomaxillarkomplex. Dieser Begriff bezeichnet die verwachsenen, gemeinsam arbeitenden Labien und Maxillen. Das Labium ist quasi die Unterlippe der Insekten und bei einigen Arten als Saugrüssel ausgebildet. Seine Aufgabe ist immer die Aufnahme, bzw. der Transport von Flüssigkeiten zur Mundöffnung.

Unabhängig davon besitzen beinahe alle Arten Mandibeln, die als Beiß- und Kauwerkzeuge eingesetzt werden können. Diese werden auch, aber in der Regel nicht nur und deutlich weniger zur Nahrungsaufnahme eingesetzt. Viel mehr werden sie gebraucht, damit das Tier sich aus seiner Puppenhülle befreien kann sowie Rohstoffe zum Nestbau zu sammeln und diese in Form zu bringen.

Antennen sind bei den Hautflüglern insektentypisch in Schaft (Scapus), Wendeglied (Pedicellus) und Fühlergeißel (Flagellum) unterteilt, wobei das genaue Aussehen und der weitere Aufbau sehr artabhängig ist. So gibt es Hautflügler mit nur einem Geißelglied und Arten mit mehr als 50. Häufig besitzen männliche Vertreter einer Art ein Glied mehr als die Weibchen. Die Antennen helfen bei der Suche nach einem geeigneten Eiablageplatz, während sie bei Männchen Pheromone erkennen und bei der Partnersuche eine Rolle spielen. Außerdem sitzen auf ihnen häufig Drüsen, die zusätzlich bei der Paarung eingesetzt werden.

Die Farben der einzelnen Körperabschnitte sind in dieser artenreichen Ordnung breit gefächert. Aber auch innerhalb der einzelnen Familien gibt es deutliche Unterschiede. So existieren beispielsweise auch schwarze Bienen mit bläuchlich schimmernden Flügeln, grünliche Ameisen oder schwarz-gelb-gefleckte Erzwespen. Auch in Behaarung und Größe gibt es massive Unterschiede sowie im Erscheinungsbild der Larven.

Meistens haben sie eine runde bis ovale Kopfkapsel. Ihr Thorax ist in drei, das Abdomen in zehn Segmente unterteilt. Mundwerkzeuge zeigen nach unten oder leicht nach hinten. An den Labien besitzen sie meist Drüsen, aus denen sie seidenartige Fäden ausscheiden können, welche viele Arten zum Spinnen eines Kokons benutzen. An den Kopfseiten sitzen einfache Augen, wobei diese bei vielen Arten zurückgebildet sind. Zum Beispiel bei in Nestern lebenden Larven, bohrenden oder bei Parasiten. Außerdem besitzen sie zumeist verkürzte Antennen.

An jedem der drei Thoraxsegmente hängt ein Beinpaar, wobei diese auch stark zurückgebildet sein können. Auch am Abdomen finden sich, je nach Art, verschieden viele Beinpaare, die unterschiedlich ausgebildet sind.

Die Larven der Legimmen sind beinlos und besitzen einen sehr weichen Körper, wobei der Kopf härter ist. Sie haben außerdem weniger gut ausgeprägte Sinne, was eine Anpassung an ihre parasitäre Lebensweise darstellt.

Die Larven der Pflanzenwespen sehen den Schmetterlingsraupen sehr ähnlich. Sie spinnen außerdem häufig schon lange vor der Verpuppung einfache Behausungen, in welche sie sich zum Schutz zurückziehen können.

Die Verbreitung und der Lebensraum der Hautflügler

Die enorme Bandbreite an verschiedenartig lebenden Arten innerhalb der Ordnung der Hautflügler sorgt dafür, dass diese fast auf der ganzen Welt beheimatet sind. Sowohl in sehr trocknen Regionen, als auch in Regenwäldern, bis hin zu sehr kalten Flecken auf der Erde kann man Vertreter der Hautflügler finden. Die Erforschung der Insektenvielfalt in der Arktis steht zum Großteil noch aus. Daher kann nicht eindeutig gesagt werden, ob es auch in diesem Bereich der Erde Hautflügler gibt oder nicht.

Es gibt sie in nahezu jedem terrestrischen Habitat.

Die Lebensweise und die Fortpflanzung

In diesem Abschnitt soll näher auf die Lebensweise von zwei verschiedenen Familien der Hautflügler eingegangen werden, um die Vielfältigkeit dieser Insektenordnung zu erfassen. Dafür werden nachfolgend die Ameisen und die Bienen näher beschrieben.

Die Lebensweise und die Fortpflanzung der Ameisen

Ameisen bilden eine Familie der Ordnung der Hautflügler. Bei den mehr als 13.000 verschiedenen Ameisenarten, die auf der ganzen Welt beheimatet sind und sogar bis in subarktische Zonen Sibiriens vordringen, ist nicht eine bekannt, die nicht staatenbildend lebt. Diese Staaten können nicht mal hundert Tiere beinhalten oder Heimat von mehreren Millionen Insekten sein.

Sie teilen sich drei sogenannte Kasten ein: Arbeiter, Königin und Männchen, wobei es je nach Art auch noch mehr Unterteilungen geben kann. Die Arbeiter sind immer flügellos, was einen Unterschied zu den anderen staatenbildenden Hautflüglern darstellt. Lediglich fruchtbare Weibchen, also Königinnen, und Männchen besitzen Flügel. Die Männchen sterben jedoch nach der Paarung ab, während die Weibchen ihre Flügel verlieren oder sie sogar abreißen. Diese Familie der Hautflügler besitzt also nicht nur zu einem sehr geringen Prozentsatz überhaupt Flügel, sondern ihre Zeit, diese zu nutzen, ist zusätzlich noch mal extrem begrenzt.

Eine befruchtete Ameisenkönigin benötigt ihre Flügel jedoch nicht mehr. Sie würden beim Bewegen innerhalb des Nests stören und ihre Versorgung Energie verbrauchen, welche besser in die Produktion von Eiern gesteckt wird. Die meisten Ameisen betreiben ausgeprägte Brutpflege und retten ihren Nachwuchs, sollte das Nest teilweise oder vollständig zerstört werden. Es gibt jedoch auch Arten, bei denen die Königin in Staaten anderer Arten einwandert und dort ihre Eier ablegt, um sie von anderen aufziehen zu lassen. Andersherum entführen andere Ameisen artfremde Larven, ziehen sie auf und betreiben anschließend Sklaverei.

Termiten und Ameisen sind nicht näher verwandt, wie man auf den ersten Blick glauben könnte. Sie gehören einer eigenen Ordnung (Isoptera) an und zu ihren nächsten Verwandten gehören Schaben und Fangschrecken.

Diese Familie der Hautflügler bauen ihre Nester auf viele verschiedene Weisen. Auch innerhalb einer Art kann es zu unterschiedlichen Nestern kommen. Alle haben sie dabei gemein, dass sie in Hohlräumen errichtet werden, die entweder bereits existieren oder von den Ameisen gegraben werden. Die wohl bekannteste Art ist der „Ameisenhaufen“. Aufgeschichtete Erde und Sand, häufig mit Blättern oder anderen Pflanzenteilen abgedeckt, um Regen abzuhalten, bildet eine Kuppel, die diese Bezeichnung nach sich gezogen hat. Der Hauptteil der Gänge und Kammern befindet sich unter der Erde, wo die Ameisen in kälteren Jahreszeiten geschützter sind und ruhen können.

Eine weitere Möglichkeit ist die des Holznests. Dafür graben sich die Tiere mithilfe ihrer Kauwerkzeuge in totes Holz. Auch in lebenden Bäumen, deren innerstes Holz abgestorben, aber das jüngere, äußere Splintholz sie noch am Leben erhalten kann, findet man Ameisen. Diese Nester sind äußerlich nicht zu erkennen. Lediglich am regen Treiben der Tiere, die den Stamm auf und ablaufen kann man sehen, dass sich dort ein Ameisennest befindet.

Darüber hinaus gibt es noch sogenannte Ameisenpflanzen. Diese bieten natürlicherweise Hohlräume, die von den Ameisen als Wohnkammern genutzt werden können.

Daneben existieren noch drei Arten von Freinestern: Biwaknester sind meist temporäre Nester aus Ameisen, die sich ineinander verbeißen oder sich aneinander klammern, um die Brut in der Mitte zu schützen. Kartonnester sind in den Tropen verbreitet. Diese werden von den Ameisen gebaut, indem sie Holz- und Erdbestandteile zerkaut und mit Honigtau vermischt. Dadurch bildet sich eine stabile Substanz, die die Tiere zu Wänden formen kann. Zuletzt sei noch das Seidennest der Weberameisen erwähnt. Die Seide wird von den Larven hergestellt. Ausgewachsene Tiere verweben diese mit Blättern und hängen die Nester meist frei in Bäumen auf.

Die Kommunikation innerhalb des Staates findet hauptsächlich über Duftstoffe statt. Diese Hautflügler folgen Pheromonen zu Nahrungsplätzen und schaffen das Futter auf dieselbe Art und Weise in ihren Bau. Auch die Verteidigung des Nests erfolgt auf diese Weise.

Ameisen ernähren sich unterschiedlich. Es gibt unter ihnen Pflanzen-, Fleisch-, Alles- und Aasfresser. Außerdem sind diese Tiere in der Lage, so etwas wie Viehzucht und Anbau von Nahrungpflanzen zu betreiben. Es wurde beobachtet, dass Ameisen Blattläuse vor Fressfeinden beschützen und diese „melken“. Der so gewonnene Sonnentau ist zucker- und damit energiereich. Blattschneiderameisen hingegen zerkauen die Blätter zu einer breiigen Masse, auf der sie Pilze anbauen. Diese Pilze bilden wiederum eiweißreiche Verdickungen am Ende der Pilzfäden, welche von den Ameisen geerntet werden. In dieser symbiotischen Beziehung lebt noch eine dritte Partei, ein Bakterium, das den Pilz vor Parasiten schützt.

Die Brutpflege beginnt bei den Ameisen weit vor dem Schlupf. Die Eier werden immer wieder beleckt, um sie zu säubern und feucht zu halten. Je nach Art brauchen die Larven eine bis vier Wochen, um zu schlüpfen. Die Fütterung bestimmt den Verlauf ihrer weiteren Entwicklung. Besonders gut ernährte Larven werden Königinnen. Auch männliche Larven erhalten eine spezielle Ernährung. Etwa nach ein bis zwei Wochen verpuppen die Larven sich. Die fertige Ameise schlüpft bei manchen Arten bereits nach weiteren zwei Wochen, wobei es auch deutlich länger dauern kann.

Die jungen Königinnen, sowie die Männchen schwärmen dann zum Hochzeitsflug aus, bei dem erstere mehrere hundert Millionen Spermien aufnimmt und speichert. Es wurde beobachtet, dass Arbeiterinnen junge Königinnen, die sich zu weit vom Nest entfernt haben, zurückgetragen haben, um die Gefahr zu verringern, dass sie Fressfeinden begegnen. Die Männchen sterben kurz darauf und werden als Futter zurück in den Bau getragen, während die Weibchen eine eigene Kolonie gründen oder in ihre frühere zurückkehren und dort gemeinsam existieren und Eier legen. So sind Ameisenkolonien entstanden, die sich kilometerweit erstrecken können und aus mehreren Milliarden Tieren bestehen können. Eine solche Superkolonie wurde von Norditalien bis nach Galicien entdeckt. Das umfasst eine Strecke von über 6000 Kilometern.

Arbeiterinnen werden in der Regel zwei bis drei Jahre alt, während Königinnen 25 oder sogar fast 30 Jahre alt werden können. In dieser Zeit gehen sie auf keinen weiteren Hochzeitsflug. Die gespeicherten Spermien reichen zum einen aus, zum anderen besitzt die Ameisenkönigin keine dafür notwendigen Flügel mehr

Die Lebensweise und die Fortpflanzung der Bienen

Bienen bilden eine Überfamilie der Hautflügler. Sie sind als Nektarsammler und Honigproduzenten bekannt. Letzteres betreiben jedoch nur die Honigbienen. Es gibt unter ihnen auch Arten, die Pflanzenöle sammeln, um damit sich selbst und ihren Nachwuchs zu ernähren.

Einige Bienen leben wie Ameisen staatenbildend. Dazu gehören die Honigbiene und die Hummel. Diese Tiere betreiben ebenfalls Brutpflege, allerdings sind hier alle, auch die einfachen Arbeiterinnen beflügelt. Alle anderen Bienenarten leben hauptsächlich als Einzelgänger und finden nur zur Paarung zusammen. Anschließend kümmert sich das Weibchen allein darum, einen geeigneten Ablageplatz für die Eier zu finden (Spalten in Holz, Wänden, eigens angelegte oder bereits existente Erdhöhlen). Sie sammelt ausreichend Nahrung, trägt diese in die Bruthöhle, legt meist ein Ei und verschließt sie. So entstehen längliche Nester, wobei jede Kammer ein Ei beinhaltet. Dann verlässt das Weibchen ihre Brut und überlässt sie sich selbst.

Daneben gibt es noch Bienenarten, die ihre Eier in fremde Nester legen, um sie als Kuckuckskinder aufziehen zu lassen.

Die staatenbildenden Tiere leben hochsozial und betreiben Aufgabenteilung. So gibt es Wachposten, Brutpfleger und Nahrungsbeschaffer unter ihnen. Auch verteidigen sie ihr Nest gemeinsam gegen Feinde. Bei angriffslustigen Arten reicht es schon, sich in der Nähe aufzuhalten. Da die Tiere gemeinsam agieren, sollte man etwa vier Meter Abstand von Bienennestern halten, um einen Angriff des gesamten Staates zu verhindern.

Junge Königinnen machen sich nach dem Schlupf ebenfalls zu einem Hochzeitsflug auf, nach welchem die Männchen sterben und die begatteten Weibchen eigene Staaten bilden. Die Larven schlüpfen nach nur wenigen Tagen und werden von nun an mit Honig, bzw. Nektar versorgt. Sie durchlaufen wie auch die Ameisen mehrere Häutungen, ehe sie sich nach etwa einer Woche verpuppt und nach weiteren zwei Wochen als fertige Biene schlüpft. Dieser Zyklus ist bei Königinnen etwas kürzer, bei Drohnen geringfügig länger. Arbeiterinnen leben je nach Zeitpunkt des Schlupfes sechs Wochen (im Frühjahr) bis acht Monate (im Herbst, durch Überwinterung). Königinnen können drei bis fünf Jahre leben. Der eine Hochzeitsflug reicht gewöhnlich aus, um ein Leben lang Eier produzieren zu können.

Hautflügler als Schädling, Lästling oder Nützling

Das Honigbienen zum Bestäuben von Blüten eine beständige Bedeutung haben, sollte allgemein bekannt sein. Heutzutage werden jedoch auch Hummeln eingesetzt, um in Treibhäusern Tomaten zu bestäuben. Honig stellen sie jedoch nicht her, sondern verbrauchen den gesammelten Nektar und die Pollen direkt. Weiterverarbeitet werden diese einzig von den Honigbienen, wodurch diese eine weitere wichtige Bedeutung für den Menschen neben ihrer Arbeit als Bestäuber hat.

Schlupfwespen stellen einen biologischen Schädlingsbekämpfer dar. Dafür werden sie sogar gezielt gezüchtet und verkauft.

Auch Ameisen tragen durch ihre Lebensweise erheblich zur Säuberung ihres Habitats bei und lockern durch ihre Grabarbeiten den Boden auf. Da es unter ihnen auch samensammelnde Arten gibt, könnte man meinen, sie hätten negativen Einfluss auf die Ernte, wenn sie beispielsweise in der Nähe von Getreidefeldern ihre Nester errichten. Doch die Auswirkungen eines Ameisenstaates in Feldnähe ist viel mehr positiv. Da die Tiere, wie der Mensch auch, Interesse daran haben, dass die Pflanzen schädlingsfrei bleiben, helfen sie dabei, samenfressende Insekten oder die Pflanzen befallende Schädlinge zu bekämpfen. Was sie an Samen selbst verbrauchen, ist ein deutlich geringerer Verlust und besser zu verschmerzen als ein wirklicher Schädlingsbefall, weswegen man in diesem Fall die Ameise eher zu den Nützlingen zählen kann.

Gefährdung der Hautflügler durch Fressfeinde und den Menschen

Hautflügler besitzen eine Vielzahl an Fressfeinden. Spechte picken vor allem Ameisen aus Bäumen heraus, aber auch auf dem Speiseplan anderer Vögel stehen diese Insekten. Daneben werden sie von Schlangen, Fröschen, anderen Insekten und Spinnen gefressen.

Es gibt auch Säugetiere, die Hautflügler verspeisen. Neben kleineren wie Mäusen, Igeln und Maulwürfen gehören auch Wildschweine dazu, die am Boden liegende Nester umgraben und die freigelegten Larven und ausgewachsenen Tiere fressen. Durch ihre allgemein hohe Fortpflanzungsrate können Hautflügler diese Verluste in der Regel allerdings ohne größere Probleme ausgleichen.

Anders sieht es bei der Gefährdung durch den Menschen aus. Viele Wildbienenarten stehen auf der Liste, der vom aussterben bedrohten oder gefährdeten Tierarten. Andere sind bereits ausgestorben. Dies ist zum einen die Folge vom Rückgang ihres bevorzugten Habitats durch immer dichtere Bebauung. Zum anderen werden durch Insektizide nicht nur Schädlinge, sondern auch Nützlinge angegriffen und getötet.

Möglichkeiten, den Hautflüglern zu helfen, sind, ihnen geeignete Behausungen zur Verfügung zu stellen. Viele Wildbienen nehmen Nisthilfen in Form von Insektenhotels gut an. Diese sind zur Bestäubung von Pflanzen ebenso wichtig wie die staatenbildenden Hummeln und Honigbienen. Gleichzeitig sollte man einheimische Wildblumenwiesen errichten, um den Bienen auch eine Nahrungsquelle zu schaffen und den Garten nicht zu sehr aufräumen. Totes Holz wird von einigen Arten ebenso gern als Nisthöhle genutzt wie ein dafür angefertigtes Insektenhotel.

Ameisen benötigen ganz ähnliche Umstände, um sich wohlzufühlen, jedoch sind sie weniger auf Nisthilfen angewiesen. Legimmen wiederum werden von den so entstandenen wilden Wiesen angezogen, da sich dort auch ihre bevorzugten Wirtstiere wohlfühlen.